昭和初期のレトロモダンな着物、銘仙

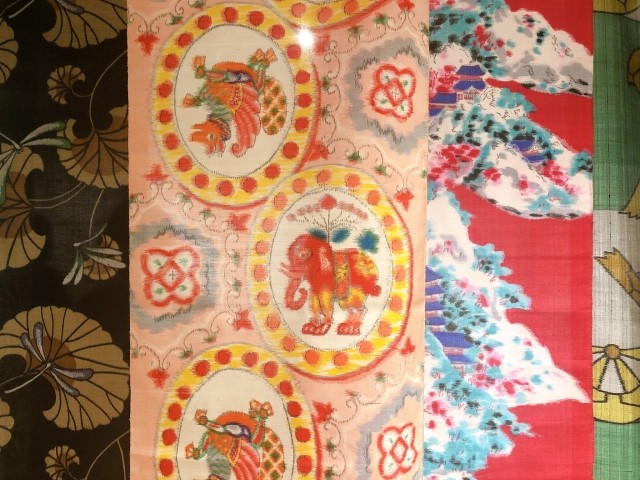

振袖といえば縫い目を跨いでも柄が途切れず、一枚の絵画のような「絵羽模様」をイメージする方が多いのではないでしょうか。コーデレーベル「レトロモダン」では反物に直接柄を染めた総柄の振袖を多くご用意しています。見ているだけで心がわくわくするようなカラフルでポップな柄が多いのも特徴です。

昭和初期に大人気、カラフルな銘仙

洋装は皇族、官僚の制服、軍服から始まり、上流階級の男性、やがて鉄道や郵便業界の制服として広まっていきました。女性の洋装の先駆者は5千円札にもなった津田梅子。明治4年にアメリカ留学した際に洋装だったと記録に残っています。

しかし一般女性にとってのファッションはまだまだ「和装」が当たり前でした。当時、洋服は高級品だったのです。

大正〜昭和初期に大流行した着物が「銘仙(めいせん)」です。

この時代を舞台にしたNHK朝のテレビ小説「虎に翼」「花子とアン」や、都戸利津のコミックスを原作にしたフジテレビ「嘘解きレトリック」などで登場人物のファッションに注目された方も多いのではないでしょうか。

外国の文化がどんどん入ってくる時代。しかし女性は「和装」が当たり前の時代。

そんな背景の中で、洋服のデザイン感覚を取り入れた銘仙が人気となっていったのです。

流行の火付け役となったのが大正時代の女学生でした。

1907年(明治後期)、当時の学習院で学習院長となった乃木希典が女学生の華美な身なりに驚き、「服装は銘仙以下」というルールを定めました。当時学校に通える女の子の多くは華族のお嬢様。お嬢様たちは友禅など高級な着物で学校に通っていたようです。

もともと平織した絣の絹織物を指す銘仙。地味で質素なものを着るように、というのが乃木の考えでした。

ところが、これを受けて伊勢崎市の呉服商と機屋(はたや)が「色鮮やかで多彩な柄の模様銘仙(伊勢崎銘仙)」を生み出します。

これがおしゃれな女学生のニーズにピタリとは嵌まりました。

女の子の「おしゃれをしたい」という気持ちが銘仙ブームのきっかけを作ったと言えましょう。

この時代、女学生は着物に袴を合わせるのが慣習となっていました。

宝塚の舞台や映画にもなった少女漫画『はいからさんが通る』のヒロインもおさげ髪にリボン、矢絣の着物に海老茶色の袴というファッションです。

大学の卒業式に袴で参加する習慣はこの時代の女学生がルーツとなっています(女子の大学進学率が上がった昭和60年代、もともと卒業式の礼装だった袴に人気の火をつけたのが前途の『はいからさんが通る』だといわれています。昨今は『ちはやふる』を見て袴を着たいと思う方も多いようです)。

やがて銘仙は洋装に負けないおしゃれな和装として幅広い年代に受け入れられていきました。

1925年(大正14年)には銀座を歩く男性の67%が洋服だった一方で、女性の99%が着物、さらにそのうち51%が銘仙を身につけていたという調査報告もあるそうです(洋装のモダンガール(モガ)ができるのは限られた上流家庭の女性だったことが窺えます)。

百貨店で銘仙を買うのは当時の女性のトレンドでした(ちなみに三越や高島屋、伊勢丹、松坂屋、大丸、松屋など日本を代表する老舗百貨店はもともと呉服店がルーツです)。

ファッションは和装から洋装へ

1940年(昭和15年)に施行された「七・七禁令(奢侈品等製造販売制限規則)」は絹織物業界に大きな衝撃を与えました。

贅沢なお召銘仙は材料の金糸銀糸・漆糸の使用が禁止され、製造ができなくなってしまいます。色味をおさえた「国防調時局銘仙」を製造、そのなかには戦闘機や戦争標語を図案化した軍国調のデザインもありました。

やがて物資不足から振袖の袖丈が短くなり、美しく刺繍された半衿も不要な贅沢品と見做されるようになっていきます。

1942年(昭和17年)、婦人標準服が制定。

制定当初、標準服はなかなか普及しなかったそうです(お気に入りの着物をダサく仕立て直すなんて嫌ですよね)。

かつて「憧れ」だったモダンガールの装いも西洋のものとして敵視されるようになっていったそうです。

さらに本土空襲されるほど戦争が激しくなると、多くの女性がもともと農作業用に着られていたズボン型の「モンペ」(婦人標準服のひとつ)を身につけるようになっていきます(映画やドラマ化もされた漫画「この世界の片隅に」の主人公すずも手持ちの着物を断ち、モンペを作りました)。おしゃれよりも動きやすさを重視しなくてはなりませんでした。

戦後は、若い女性を中心に洋裁ブームが起こります。物資不足の中、手持ちの着物や洋服をほどき洋服に仕立て直した「更生服」が広まりました。

やがて全国に洋裁ブームは広まり、日本の女性ファションは和装から洋服へと変化していったのです。

1950年(昭和25年)ごろから日本は「高度経済成長期」を迎え、社会も安定していきます。

1960年代には世界的に見てもミニスカートブームなど、ファッション業界に大きな変化が起きました。カラフルでポップなデザインが流行、日本でも既成服が普及していきました。

かつて普段着だった着物は「特別な日に着るもの」とポジションを変え、格式の高さを感じるデザインが主流となっていきます。カラフルでポップな銘仙は残念ながら衰退してしまいました。しかし昨今、大正〜昭和初期の着物は「アンティーク着物」として多くの着物ファンに愛されています。

キモノハーツでは、昭和の雰囲気をたっぷり取り入れたコーデレーベル「レトロモダン」をご用意しています。

大正から昭和にかけて大流行した銘仙や、昭和中期頃のファッションからインスパイアされた、カラフルで愛らしいデザインが魅力です。

今では「レトロ振袖」という言葉も業界で使われるようになりましたが、実はキモノハーツのスタイリングから生まれたオリジナルワード!

カラフルでグラフィカルなデザインが特徴のレトロ振袖は、通常の銘仙よりも袖が長いため、より一層華やかに映えます。

昭和初期の乙女たちのように、自由で楽しい和装のおしゃれをぜひ満喫してください♪